CHÂTEAU D'ASUEL (HASENBURG)

CHÂTEAU D'ASUEL (HASENBURG) Weltweit | Europa | Schweiz | Kanton Jura | District de Porrentruy | La Baroche |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Klicken Sie in das Bild, um es in voller Grösse ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Ruine einer weitläufigen Wehranlage auf dem bewaldeten Hügel über dem Dorf Asuel. Die um 1130 gegründete Burg war der Sitz der einflussreichen Herren von Asuel und wurde 1241 ein Lehen des Fürstbischofs von Basel. Durch das Basler Erdbeben von 1356 beschädigt und danach mehrfach belagert, wurde die Burg bald nach dem Aussterben des Hauses Asuel im späten 15. Jhdt. dem Zerfall überlassen. Sichtbar sind neben einer grossen Wallanlage noch bedeutende Maurreste der Vorburg mit einem Rundturm und der zweiteiligen Kernburg mit dem Donjon. | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

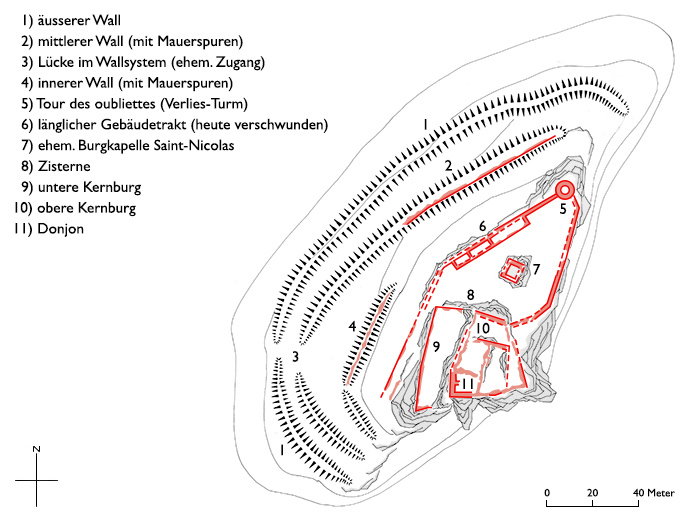

| Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||

Quelle: Meyer, Werner - Burgen von A bis Z: Burgenlexikon der Regio | Basel, 1981 | S. 167 | überarbeitet von O. Steimann, 2024 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Entstehung der Burg im frühen 12. Jhdt.

Die Herren von Asuel, eine Seitenlinie des Hauses Montfaucon, zählten im Hochmittelalter zu den wichtigsten Grundherren in der Ajoie (Elsgau). Als ihr Ahnherr gilt Hugues III. de Montfaucon-Charmoille, der 1124 mit zwei Brüdern die Abteil Lucelle (Lützel) gründete. Seine Söhne nannten sich bereits 1136 nach ihrer neuen Burg Asuel, die sie um 1130 auf einem felsigen Hügel 4 Kilometer südwestlich der Abtei erbaut hatten. Die deutsche Bezeichnung «Hasenburg» entstand erst später, wurde aber ebenfalls bereits im Mittelalter verwendet. Der Platz für die Burg war geschickt gewählt: Die Anhöhe fällt gegen Süden und Osten steil ab und benötigte nur auf der Nord- und Westseite künstliche Annäherungshindernisse. Dafür wurde eine riesige Wallanlage geschaffen: Die zwei äusseren, rund 200 Meter langen Wälle ziehen sich über die gesamte Bergflanke und lassen nur auf der Westseite eine Lücke offen, durch die einst zur Zugang zur Burg erfolgte. Der innerste Wall befindet sich direkt unterhalb der Kernburg. Die beiden inneren Wälle wurden nachträglich mit Mauern verstärkt. Die Gliederung der Vor- und der Kernburg Die eigentliche Burg dürfte in ihrer heute erkannbaren Form im 13. Jhdt. entstanden sein. Den gesamten nördlichen Teil nimmt die Vorburg ein, an deren äusserster Spitze ein starker Rundturm (Tour des oubliettes, Verlies-Turm) stand. Von ihm wie auch vom Bering dieses Areals sind noch bedeutende Mauerreste zu sehen. Mitten im weiten Hof erhebt sich zudem ein isolierter Felsklotz, der ebenfalls Mauerspuren aufweist. Es handelt sich um die 2018 ausgegrabenen Reste der einstigen Burgkapelle Saint-Nicolas. Das nur etwa 5 x 5 Meter messende Sakralgebäude besass 1,1 Meter dicke Mauern, was vermuten lässt, dass der Bau ursprünglich ein Wehrturm gewesen war. Im südlichen Teil erhebt sich auf einem hohen Felsen die Kernburg, verteilt über zwei Geländestufen. Von der Unterburg, die sich über eine westseitig vorgelagerte Terrasse erstreckte, sind nur noch schwache Mauerspuren erkennbar. Die Oberburg umfasste die Kuppe des Felsens und gruppierte sich um einen Donjon in der südwestlichen Ecke. Von ihm ragt noch eine Mauerecke auf, in der ein Rauchkanal erhalten ist. Das Mauerwerk ist aus guten Steinquadern gebaut, die im Eckverband Bossen aufweisen. Der Bering der Oberburg folgte der unregelmässigen Geländekante – die spärlichen Reste weiterer Gebäude lassen sich nur noch schwer interpretieren. Archäologische Erkenntnisse Über die Wasserversorgung dieser grossen Höhenburg bestand lange Unklarheit, denn ein Sodbrunnen wurde nirgends gefunden. 2020 stiess man bei Grabungen am nordseitigen Fuss des Felsens der Oberburg auf Reste einer Filterzisterne, in die offenbar das Regenwasser von verschiedenen Dächern eingeleitet wurde. Bei den bisherigen archäologischen Untersuchungen wurden auf der Burg viele interessante Fundgegenstände geborgen. Sie umfassen Metallgegenstände wie Hufeisen und Sporen, Gürtelschnallen, Nägel und Münzen, aber auch Armbrustbolzen, Mörserkugeln aus Stein sowie Keramikscherben von Geschirr und Ofenkacheln. Ein Teil davon ist im Museum «La Balance» im Dorf Asuel ausgestellt. Aufstieg und Niedergang der Herren von Asuel Im späten 12. Jhdt. erreichten die Herren von Asuel den Höhepunkt ihrer Macht. Mit Hugo I. stellten sie 1179/80 kurzzeitig den Fürstbischof von Basel, mit seinem Bruder Henry I. von 1180 bis 1190 den Fürstbischof von Strassburg. Das Strassburger Wappen ist bis heute identisch mit jenem der Adelsfamilie (roter Schrägbalken auf silbernem Grund). Auf der Burg, die im 13. Jhdt. weiter ausgebaut wurde, wohnten nun auch mehrere Ministerialenfamilien, darunter die Herren von Boncourt und die Edelknechte von Movelier. In dieser Zeit gründeten die Asuel auch die neue Hasenburg bei Willisau, wo sich eine Seitenlinie niederliess. Bald aber setzte der Niedergang des Geschlechts ein. Vor allem der Fürstbischof von Basel bedrängte durch seinen landesherrlichen Anspruch auf die Ajoie die angestammte Machtposition der Herren von Asuel. 1241 mussten sie die Lehnshoheit des Bischofs schliesslich anerkennen. Der Konflikt war damit aber nicht beigelegt. Im frühen 14. Jhdt. wehrte sich Thiébaud I. d’Asuel mit Gewalt gegen die immer tiefer in seinen Einflussbereich eingreifenden Verfügungen aus Basel. Neben Plünderungen und Strassenblockaden liess er einem Diener des Bischofs die Augen ausstechen. Erst unter seinem Sohn Ulrich-Thiébaud beruhigte sich die Lage wieder. Kriegerische Auseinandersetzungen im Spätmittelalter Durch das Basler Erdbeben von 1356 wurde die Burg Asuel schwer beschädigt, offenbar aber bald wieder hergerichtet. 1374 belagerten Truppen der Stadt Basel die Burg, weil Jean-Ulrich I. d’Asuel dem Basler Fürstbischof Jean de Vienne, der bei seinen Untertanen in Ungnade gefallen war, treu zur Seite stand. In der «Bösen Fasnacht», einem 1376 ausgetragenen Konflikt in Basel, stellte sich Jean-Ulrich erneut auf die Seite des Bischofs und der Habsburger und gegen die Bürgerschaft. Letztere schickte erneut Truppen gegen Asuel – erst im Folgejahr wurde der Konflikt beigelegt. Als treuer Gefolgsmann von Herzog Leopold III. von Habsburg folgte Jean-Ulrich diesem 1386 in die Schlacht von Sempach gegen die Eidgenossen. Dort fanden beide den Tod. Diese Schwäche Habsburgs nutzte nun Graf Thiébaud de Neufchâtel-Bourgogne für einen Vorstoss in die Ajoie. Er entstammte wie die Asuel einer Seitenlinie der Montfaucon und erhielt nun ein Öffnungsrecht auf der Burg. Er setzte hier sogar einen eigenen, um 1400 urkundlich bezeugten Kastellan ein. Erst gegen 1424 konnte der Fürstbischof von Basel diesen Vorstoss stoppen. In jenem Jahr erneuerte er das Lehen für Jean-Bernard d’Asuel, sicherte sich dabei aber deutlich mehr Rechte auf der Burg. In den Urkunden aus dem frühen 15. Jhdt. wird auch ein Städtchen Asuel-Hasenburg erwähnt. Vermutlich befand es sich auf dem Areal der Vorburg und der Wallanlage. Das Ende der Herren von Asuel und ihrer Burg im späten 15. Jhdt. Mit Jean-Lutolde d’Asuel starb um 1479/80 der letzte männliche Vertreter der Familie. Kurz vor seinem Tod hatte er seine Lehen dem Bistum übergeben. Der Fürstbischof verpfändete die Burg nun an Gaspard de Morimont und konnte sie erst 1497 vollständig zurückerlangen. Danach wurde sie nicht mehr vergeben, weshalb angenommen wird, dass die grosse Wehranlage nun dem Zerfall überlassen wurde. In der Neuzeit wurde die Ruine als Steinbruch ausgebeutet, um Häuser im Dorf am Fuss des Burghügels zu errichten. Bereits 1855 fanden erste Untersuchungen auf der Burg statt, und es gab verschiedentlich Bemühungen, eine Sanierung zu finanzieren. Doch bis ins frühe 21. Jhdt. befand sich die Anlage in einem lamentablen Zustand und durfte zuletzt wegen Steinschlaggefahr nicht mehr betreten werden. 2018 begann der private Eigentürmer der Ruine mit Archäologen und freiwilligen Helfern, das Château zu sichern und zu erforschen. Daraus entstand im Folgejahr die «Association des Amis du Château d’Asuel», die sich heute um die Burg kümmert. Die Ausgrabungen werden unter Leitung der Kantonsarchäologie Jura fortgesetzt. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Quellen: Zusammenfassung der unter Literatur angegebenen Dokumente, inkl. Infotafeln auf der Burg | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 06.06.2024 [OS] | |||||||||||||||||||||||||||||||