CHÂTEAU DE RATHSAMHAUSEN | BURG RATHSAMHAUSEN | BURG HINTER-LÜTZELBURG

CHÂTEAU DE RATHSAMHAUSEN | BURG RATHSAMHAUSEN | BURG HINTER-LÜTZELBURG Weltweit | Europa | Frankreich | Region Grand Est | Département Bas-Rhin | Ottrott |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| Klicken Sie in das jeweilige Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

Über dem Dorf Ottrott auf dem Odilienberg erheben sich drei Burgen. Die erste Burg Lutzelbourg (Altlützelburg), danach wurde die Burg Rathsamhausen (Hintere Lützelburg) errichtet. Die dritte Burg erhält den gleichen Namen wie die erste Burg Lutzelbourg (Vordere Lützelburg).

Die Ottrotter Burgen befinden in der Nähe der beiden Klöster, die von der heiligen Schutzpatronin des Elsass (Odile) im 7. Jahrhundert gegründet wurden. Ihre Geschichte ist eng mit dem Odilienberg verbunden. Odile lebte im 7. Jahrhundert, Tochter des Herzogs Adalric, die blind geboren wurde und durch die Taufe ihr Augenlicht erhielt. Odile wird später die Gründerin und erste Äbtissin von Hohenbourg, dem heutigen Mont Sainte-Odile. Einige Jahrzehnte später wurde am Fuße des Berges ein zweites Kloster errichtet, Kloster Niedermunster. Im Laufe der Jahrhunderte werden sich die beiden religiösen Stiftungen erweitert und erfahren ihre Blütezeit. Unter anderem wurden die Ottrotter Burgen errichtet, um den Berg zu schützen. Nachdem Tod von Barbarossa übernahm sein Sohn Heinrich VI.; der Grausame; die Herrschaft. Nach seiner Rückkehr aus Sizilien ließ er die Burg Rathsamhauesn errichten. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

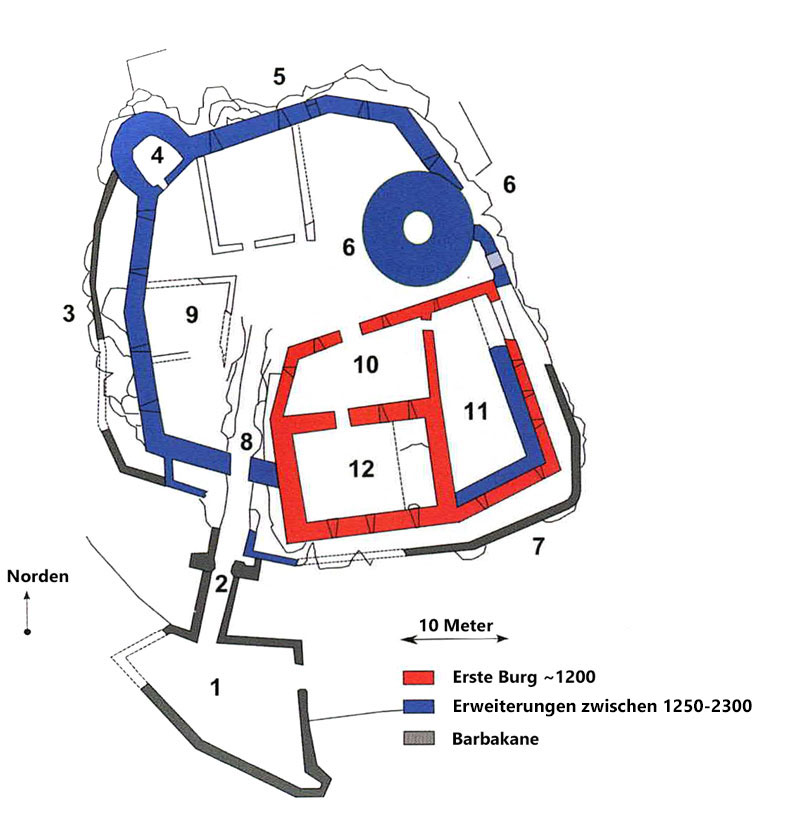

| Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||

Quelle: |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Burg (Alt)Lützelburg wurde um 1000 errichtet und erstreckte sich über das gesamte Gelände.

Im Jahr 1044 war Bruno von Eguisheim, noch ein einfacher Bischof von Toul, als er seine Verwandten, unter anderem die Äbtissin von Hohenbourg auf der Hohenbourg einen Besuch abstattete. Seit der Errichtung der Burg Hohenbourg, späteren Klosters Hohenbourg/St. Odile, hatten die Äbtissinnen wenig verändert oder umgebaut. 1050 dominiert noch immer das Kloster von Hohenbourg die Elsässische Ebene auf dem Gipfel des Berges. Kein Dorf, keine Burg in der Nähe, trotz der Bedeutung der Abtei Sainte-Odile. Diese Isolation verdanken wir Papst Leo IX. (ehemals Bruno von Eguisheim) der in einer Bulle veranlasst hatte, dass das Kloster mit der Ausnahme des Heidesnwalls keine weitere Bebauung stattfinden durfte und das die Autorität der Äbtissin untersteht. Dennoch konnte der von Leo IX. gewünschte dauerhafte Frieden auf dem Mont nicht vollständig gewahrt werden. Im Jahr 1114 belagert Friedrich II. (Schwaben) während seines Zugs von Süden nach Norden des Elsass die Burgen von Eguisheim. Er verwüstete den Mont Sainte-Odile – die Klöster sollen dabei in Flammen aufgegangen sein. Wahrscheinlich wurde auch die (Alt)Lutzelbourg zerstört. Während seine Zuges errichtet Friedrich II. im Elsass zahlreiche Burgen, wie das romanische Haus in Rosheim und die Burg von Obernai. Im Jahr 1137 wird sein Bruder Konrad von Hohenstaufen der erste Hohenstaufer, der spätere Kaiser. Um 1150 wurde die Holzburg zur Steinburg umgebaut. Sie bestand aus einem Steinhaus und einem runden Bergfried. Die Holzpalisaden wurden durch eine steinerne Umfriedung ersetzt. 1153 läßt Friedrich Barbarossa Sohn, Friedrichs II. (Schwaben), die zerstörten Klöster wiederaufbauen. Einige Jahre sind vergangen, seit Herrade von Landsberg die Nachfolge von Äbtissin Relinde angetreten hatte. Während dieser Zeit hat das Kloster seine Blütezeit. Herrade verfasst das Hortus Deliciarum (Herrades Manuskript), indem auch geschrieben steht, dass ein Conrad von Lutzelbourg, mit dem Beinamen Sczelin, und seiner Ehefrau Tuda, die Dîme (Zehnten) des Dorfes Duttlenheim nicht bezahlt hatten. Als Entschädigung schenkt Conrad der Äbtissin drei Jahre des Zehnts. Aufgrund der Schriftstück geht man davon aus, dass Konrad von Lützelburg der erste Besitzer der Burg (Alt)Lützelburg ist. Unter anderem gründete sie die Propstei Truttenhausen. 1190 starb Kaiser Friedrich Barbarossa, der Schutzherr des Mont Sainte-Odile, während eines Kreuzzugs. Sein Sohn Heinrich VI., der Grausame, führt einen langen militärischen Feldzug zur Eroberung des sizilianischen Throns. Mit seiner Rückkehr im Jahre 1196 lebt Kaiser Heinrich VI. einige Monate in Obernai. Zu dieser Zeit wird eine neue Burg, die Burg Rathsamhausen errichtet. Nach dem Tod Heinrichs VI., 1197, gibt es zwei Anwärter auf die Kaiserkrone: Philipp von Schwaben, für die Hohenstaufen und Otto von Braunschweig, für die Partei des Papstes. Es kommt zu zahlreichen Konflikten. Während der Konflikte wird die (Alt)Lutzelbourg beschädigt/zerstört. Friedrich II. von Hohenstaufen, 1220–1250 Der letzte Kaiser der Stauferlinie war höchst umstritten. Friedrich II. wurde von seinen Zeitgenossen als „stupor mundi“ (Wunder der Welt) bezeichnet, das zeigt sich in seiner Persönlichkeit und seine Politik. Friedrich wuchs in Rom auf und sprach mehrere Sprachen, darunter Arabisch und Hebräisch. Aus der folgenden Zeit existieren keine Dokumente, wie es mit den Ottrotter Schlösser weiterging, deshalb haben sich zwei Hypothesen anhand von geschichtlichen Ereignissen und Baugeschichte herauskristalisiert: Einige Historiker vermuten, dass die Besitzer der ursprünglichen Burg während der Auseinandersetzungen zwischen dem Kaiser und dem Bischof von Straßburg die Seiten wechselten und sich der Partei des Bischofs anschlossen. Infolgedessen könnte ihre Burg von Anhängern der kaiserlichen Partei belagert worden sein. Um die Verteidigung zu stärken, wurde östlich der bestehenden Burg eine die Lützelburg errichtet. Eine alternative Theorie besagt, dass der Standort Ottrott im Zuge einer Erbteilung unter Familienmitgliedern aufgeteilt wurde. Demnach hätten Brüder oder Cousins gemeinsam entschieden, eine zweite Burg zu errichten, um ihren jeweiligen Besitz zu sichern. Friedrich lag in ständigem Konflikt mit dem Papsttum. Papst Gregor IX. nannte Friedrich „den Antichristen“ und exkommunizierte ihn Am Ende von Friedrichs Herrschaft und nach seinem Tod begann eine lange Zeit der Instabilität, das Große Interregnum, das bis zum Aufkommen einer neuen Dynastie, der Habsburger, andauerte. Das Große Interregnum, 1250–1273 Überall gibt es Konflikte und Belagerungen, abhängig vom Engagement jedes Einzelnen der Mont Sainte-Odile wird hart umkämpft. Der Bischof von Straßburg, Henri de Stahleck, versucht, die Kontrolle über die wohlhabenden Klöster Hohenburg und Niedermünster zurückzugewinnen. Die örtlichen Herren entscheiden sich für die eine oder andere Seite. Sie nutzen die schwierige Situation aus, um ihre Macht zu behaupten. Sie erweitern bestehende Burgen und bauen neue Burgen. Am Ende des Interregnums, nach der Thronbesteigung Rudolfs von Habsburg im Jahr 1273. Z.B. wurde die Burg in Obernai, die Stauferburg, niedergebrannt, zerstört und nie wieder aufgebaut. Dreistein erhielt ein paar Meter östlich eine neue Burg. Vom Bischof aus wurden zwei weitere Burgen gegenüber der Stadt Obernai errichtet: Birkenfels an die Familie Beger, Kagenfels an die Familie Kagen. Waldsberg und Landsberg wurden ausgebaut. Sie teilt das Schicksal der Zerstörung von 1356 mit der Nachbarsburg und wurde, 1521 neu erbaut, 1633 erneut zerstört. Erhalten sind Bergfried, Rittersaal, Fenster & Kamine. Ottrotter Schlösser im 14. Jahrhundert In den Texten und Chroniken dieser Zeit finden wir den Namen der Familie Lutzelbourg nicht mehr. Andererseits weisen mehrere Urkunden die Familien von Rathsamhausen und Andlau aus. Diese beiden elsässischen Familien sind bereits seit vielen Jahren in Ottrott ansässig. Dies ist ein Testament aus dem Jahr 1227, das von Eberhard d'Andlau unterzeichnet wurde. Eberhard übergab die Rechte an der Saint-Nicolas-Kapelle in Ottrott-le-Bas an die Abtei Niedermünster. Er nennt den Namen seiner Frau Gertrud von Rathsamhausen sowie ihres Sohnes Hartmann von Rathsamhausen. Die beiden Familien konnten jeweils in eine der Burgen bewohnen. Die Verbindungen zwischen den beiden Linien blieben eng: Henri von Rathsamhausen wird in den Jahren 1338 und 1357 erwähnt und war mit Elsa von Andlau verheiratet. In dieser Zeit wurden Endstandsetzung an der Hinterlützelburg, Burg Rathsamhausen, durchgeführt. Desweiterem eine zweite Mauer im Norden und Westen errichtet und diese Form hat bis heute erhalten. Die Großen Kompanien im Elsass, 1365-1375 Ab Jahr 1365 erlebt der Hundertjährige Krieg eine Periode relativer Ruhe nach dem Vertrag von Brétigny. Die Nachfolge im Königreich Frankreich ist geregelt. Das Hauptproblem des Königs von Frankreich ist nun die Anwesenheit der Großen Kompanien. Diese Ersatztruppen der königlichen Armee erweisen sich als unkontrollierbar und, sich selbst überlassen, setzen sie Frankreich in Brand und Blut. Zweimal hintereinander ziehen die Kompanien ins Elsass und werden versuchen, dort zu herrschen, verwüstend Dörfer und Städte, Abteien und Klöster. ~ 1375 eine ähnliche Situation, Sire Enguerrand de Coucy zieht erneut mit zahlreicheren Truppen ins Elsass. Mündlichen Überlieferungen besagen, die von mehreren Historikern aufgegriffen wurden, dass die Vorderlützelburg von den Truppen Enguertind Coucys geplündert und niedergebrannt wurde. Ende des 14. Jahrhunderts Mehrere Urkunden belegen einen Streit zwischen den Familien Andlau und Rathsamhausen um den Besitz der Vorderlützelburg.Die Familien wandten sich mehrmals an das Reich und baten um ein Schiedsverfahren. Kaiser Wenzel zögert bei der Entscheidung. 1392 schützt Wenzel die Familie von Andlau. Im Jahr 1393 belehnt Wenzel die drei Brüder von Rathsamhausen: Hartmann, Egenolphe und Jean mit der Burg. Es ist nicht bekannt wie und ob der Konflikt beigelegt wurde. Die Vorderlützelburg wird zu dieser Zeit als Burgstall bezeichnet. Jacques von Hohenstein in Rathsamhausen, 15. Jahrhundert Zurzeit von Jacques von Hohenstein waren die Burgen von Ottrott nicht nur militärische Festungen, sondern auch bedeutende wirtschaftliche Zentren. Um seine Macht abzusichern, nutzte er die Burgen von Ottrott nicht nur als militärische Stützpunkte, sondern auch als wirtschaftliches Zentrum. Besonders die Burg Rathsamhausen beherbergte eine große Schmiede, die Eisen verarbeitete und Werkzeuge und Waffen herstellte. Diese Produktionsstätte beschäftigte zahlreiche Arbeiter und trug erheblich zur wirtschaftlichen Stärke der Hohenstein bei. Im Jahr 1424 verkaufte Lutleman von Rathsamhausen die westliche Burg (Rathsamhausen) an Henri von Hohenstein für 1200 Florin mit der Zustimmung von Ludwig dem Palzgrafs von Rhein. Rathsamhausen und Hohenstein, zwei verbündete Familien, setzten ihre Verbindungen fort. Ihre Wappen erscheinen auf zwei Steinen im Logis der Lützelburg, fast wie ein Wappen von Nachbarn. Die Familie der Hohenstein besaß eine mächtige Herrschaft, deren Burg oberhalb von Oberhaslach im Tal der Hasel lag. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts waren die Hohenstein die Herren von Guirbaden, und sie waren in Kagenfels präsent, wobei sie auch im Schloss Rathsamhausen residierten. Bei einem Konflikt zwischen der Stadt Obernai und den Bewohnern des Dorfes Bernardswiller übernimmt ein gewisser Lienhart Wilhelm die Führung einer Revolte der Dorfbewohner gegen die Stadt. Nachdem seine Anträge abgelehnt werden, sucht Lienhart Schutz bei Jacques von Hohenstein, der ihn auf seiner Burg Hinterlützelburg aufnimmt. Infolge einer Intrige werden einige Bürger von Obernai für eine gewisse Zeit im Wohntrakt der Burg eingesperrt. Im Jahr 1475, ist derselbe Jacques von Hohenstein die Seele einer Verschwörung. Der Herzog von Burgund, Karl der Kühne, droht, das Elsass zu erobern. Jacques verhandelt mit dem Herzog von Burgund, die Abtretung seiner Burgen Kagenfels und Guirbaden. Jacques erhält 10.000 Florin von den Burgundern. Als der Bischof von Straßburg Ruprecht, über die Angelegenheit erfuhr, organisiert er einen überraschenden Angriff auf die Burg Guirbaden und verhaftete Jacques von Hohenstein. Er wurde auf Schloss Dachstein eingesperrt. 15. Jarhundert Mit dem Aufkommen der Artillerie änderte sich die Situation. Vor den Kugeln der Feuerröhren, vor der Arbeit von Pionieren, die die Mauerfüße untergraben, mussten sich die Verteidigungsanlagen der Burgen anpassen. Rund um die Burgen des Hochmittelalters, ihre Türme und hohen Mauern, bauten die Hohenstein und die Rathsamhausen ein neues Verteidigungssystem auf. Erstens wurden die Mauern beider Burgen durch einen dopppelt so breiten Wall erweitert. Diese Wälle sind heute noch gut erhalten: im Süden, Osten und Westen von Rathsamhausen. Bei Lutzelbourg sind die Wälle im südlichen Teil erhalten und werden von einem Turm an der südwestlichen Ecke dominiert. Zusätzlich schützt auf der Nordseite eine Reihe von Palisaden den Zugang zur Burg, ergänzt durch einen flankierenden Turm mit drei Kanonenscharten. 1478 Rathsamhausen geht an die Familie Mullenheim über Jacques von Hohenstein wird aus dem Gefängnis von Dachstein befreit, vererbt seine Burg sowie seinen Anteil am Dorf Ottrott-le-Bas an seinen Schwiegersohn Daniel von Mullenheim. Es handelt sich um die Mitgift seiner Tochter Barbara, und der Vertrag wird von Philipp, dem Pfalzgrafen, anerkannt. Die Vorderlützelburg geht an Egenolf von Rathsamhausen über. Egenolf von Rathsamhausen und Daniel von Mullenheim werden in einem Zinsbuch von 1492 als Inhaber an den Burgen genannt. 16. Jahrhundert Im Jahre, 1521, erhalten die Brüder Christoph und Caspar von Mullenheim die Burg Rathsamhausen durch das Testament ihres Bruders Jean. 1530 Restaurierungsarbeiten. Gleichzeitig wird der Innenaufteilung des Palas verändert. Die Deckenhöhe wurde herabgesetzt, Fenster in die Südfront gebrochen. Vor der Burg wird eine Barbakane errichtet. Im 16. Jahrhundert hatten die beiden Klöster auf dem Berg bereits ihre Pracht und Bedeutung verloren. Kriege und wiederholte Brände beschleunigten den Niedergang, der sich mit den Erfolgen der Reformation verstärkte. Nach einem letzten Brand im Jahr 1542 wird Niedermunster aufgegeben. Vier Jahre später brennt auch Hohenbourg, das Kloster auf dem Mont Sainte-Odile. Im Jahr 1572 wird das Kollegiatstift Sainte-Marie de Niedermunster vom Blitz getroffen. Niedermunster wird zu einem Steinbruch. Die Burgen des Mont Sainte-Odile verloren an ihrer militärischen Bedeutung, weil diese unter anderem fern ab von den Städten und Straßen lagen. Außer die Burgen von Ottrott, sie wurden aufgrund zur Nähe von Obernai, als Residenzen der mächtigen Familie von Rathsamhausen erhalten. Nach dem Tod seines Bruders Christoph (1553 oder 1557) verkauft Caspar von Mullenheim die Hinterlützelburg und das Dorf Ottrott-le-Bas für 400 Florin an Conrad Dietrich von Rathsamhausen. Nach etwa dreißig Jahren im Besitz der Hohenstein kommt Rathsamhausen zurück zur gleichnamigen Familie. Die Burgen von Ottrott bleiben bis zur Französischen Revolution im Besitz dieser Familie. Im Jahr 1570 verkaufen die Rathsamhausen ihre Waldrechte im "Hohenburgweiler Wald" an die Stadt Obernai. Dabei handelt es sich um die Wälder rund um das heutige Forsthaus Willerhof. Conrad Dietrich behält sich das Recht vor, das gefällte Holz für den Wiederaufbau seines Schlosses zu nutzen. Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) Anfangs war es ein Konflikt zwischen den Fürsten des Heiligen Römischen Reiches, ein religiöser Krieg zwischen den katholischen Kaiserlichen und den protestantischen Fürsten. Mit der Intervention der Habsburger aus Spanien, dann der Dänen, Schweden und schließlich Frankreich weitete sich der Krieg aus. Im Jahr 1622 eroberten die Truppen von Ernst von Mansfeld die Reichsstadt Obernai.Die Stadt wurde geplündert und niedergebrannt. Das Dorf Ottrott wurde niedergebrannt und verwüstet. Während des 30j. Krieges (Vermutungen gehen auf das Jahr 1622 zurück) wurde die Ostseite des Donjon-Palais von Rathsamhausen durch eine Kanonekugel beschädigt. Der Einschlag ist heute noch zu erkennen. 1632, belagerten die Schweden unter Gustav II. Adolf erneut die Reichsstadt Obernai. Die Stadt wurde lange belagert und schließlich von den Kaiserlichen zurückerobert. Im Jahr 1636 erneute Belagerung durch die Truppen von Mansfeld. Laut Hugo Peltra (1699 in "La Vie de Sainte Odile") sollen die schwedischen Truppen auf den Mont Sainte-Odile gezogen sein. Vermutlich wurde auch Rathsamhausen dabei angegriffen. Französischen Revolution, 1733 Wolf-Christoph von Rathsamhausen bewohnte die Burg. Die Burgen waren weitestgehend verfallen und er ließ ein Haus unterhalb der Burgen errichten, das heutige Forsthaus. Das Burgareal wurde für landwirtschaftliche Zwecke, wie Viehzucht, genutzt. In dieser Zeit entstand das kleine Haus von Lutzelbourg, das heute von den Ehrenamtlichen des Vereins der Freunde der Burgen von Ottrott genutzt wird. Die Französische Revolution (1789–1799) Kurz vor der Französischen Revolution waren die Mitglieder der Familie von Rathsamhausen gesellschaftlich unterschiedlich positioniert: Während Frédéric Casimir als Abt von Murbach und Lure tätig war(1753) und Philipp Christian als Marschall von Frankreich und Adelsvertreter fungierte (1787), trugen die in Rathsamhausen Verbliebenden seit 1773 den Baronstitel. Zu Beginn der Revolution lebten noch sechs Familienmitglieder in Ottrott. Als Unterstützer des Königs emigrierten einige über den Rhein, und ihr Besitz wurde von den Revolutionären beschlagnahmt und als Nationaleigentum verkauft. 19. Jahrhundert - Archäologische Untersuchungen und Restaurierungen Burg Rathsamhausen 1857: Eine erste Konsolidierungskampagne am Bergfried von Rathsamhausen, geleitet von Herrn Ringeisen im Auftrag der Familie Scheidecker. 1897: Eine zweite Restaurierungskampagne, durchgeführt von Herrn Salomon. Das Hauptproblem war eine große Bresche, die fast die gesamte Höhe der Mauer an der Ecke des Palas durchzog. Zahlreiche zeitgenössische Aquarelle und Illustrationen zeigen das Ausmaß des Problems. 1899: Die Reparaturarbeiten mussten erneut aufgenommen werden, möglicherweise aufgrund des Erdbebens am 12. Februar 1899. Lutzelbourg: 1897: Restaurierung der Fenster des Palas von Lutzelbourg, durchgeführt im Auftrag der Familie Schaeffer. 20. und 21. Jahrhundert - Archäologische Untersuchungen und Restaurierungen 1967-2001 Archäologische Durchführung von Charles-Laurent Salch. 1970-(2025...) archäologische Ausgrabungen und Restaurierungen. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Quelle: Zusammenfassung der unter Literatur angegebenen Dokumente. | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Änderungshistorie dieser Webseite | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 02.04.2025 [SD] | |||||||||||||||||||||||||||||||