BISERICA FORTIFICATĂ DIN MĂLĂNCRAV | KIRCHENBURG MALMKROG

BISERICA FORTIFICATĂ DIN MĂLĂNCRAV | KIRCHENBURG MALMKROG Weltweit | Europa | Rumänien | Județul Sibiu | Mălâncrav (Malmkrog) |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

Malmkrog liegt südwestlich von Schäßburg etwas 1km südlich an der Straße von Schäßburg nach Mediasch. Die Kirchenburg liegt auf einer Anhöhe. Malmkrog ist seit alters her eine untertänige Gemeinde des Oberweißenburger Komitates. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

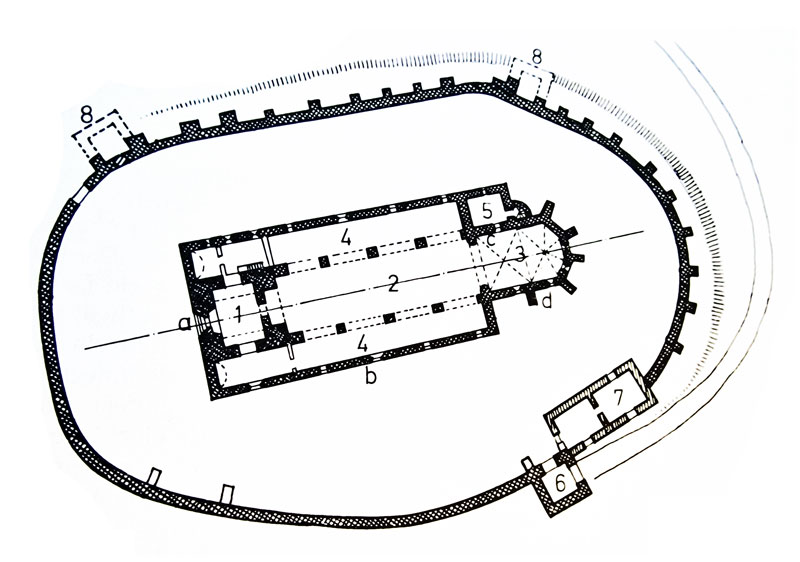

| Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||

Quelle: Fabini, Hermann - Atlas der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen. Bd. 1 | Hermannstadt, 2002 | S.439 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

1305 In einem Teilungsvertrag mehrerer Mitglieder der Adelsfamilie Apafi wird unter anderem Malmkrog, sowie Neudorf und Peschendorf erstmalig erwähnt.

1309 wird ein Pfarrer Herricus von Malmkrog im Zehntprozeß zwischen sächsischen Dekanaten und dem Weißenburger Kapitel erwähnt. 1322 streiten mehrere Adlige um den Besitz von Malmkrog und anderen Dörfern. 1340 erkennt die Hermannstädter Provinzialversammlung der Sieben Stühle das Eigentumsrecht der Familie Apafi auf Malmkrog und fünf weiter Dörfer an. 1349-1366 Hatterstreit zwischen den Adligen aus dem Haus Apafi und Großkopisch und Waldhütten wegen des Landstrichs Lapus. Auf königlichen Befehl werden die Grenzzeichen erneuert und der König bestätigt die Grenzbegehung. 1366 König Ludwig bestätigt den Adligen von Malmkrog grundherrliche Gerichtbarkeit. Im 14. Jh. Bau einer gotischen Basilika mit einem Westturm. Mitte des 14. Jh. wird die Kirche mit Malereien ausgestattet. 1375 – 1405 Wandmalereien im Chor. Ende des 14. Jh. wird die Errichtung des Westportals datiert. 1424 verleiht der Papst der Heilig-Blut-Kapelle von Malmkrog einen Ablaß. 1447 Nikolaus Apafi verlangt in seinem Testament, dass nach seinem Tod in der Kirche 30 Messen und Vigilien gelesen werden sollen. Im 15. Jh. / Anfang 16. Jh. wird die Kirche befestigt. Der Turm erhält ein Wehrgeschoß und Schießscharten mit Schießnischen. Sowie eine Ringmauer mit mehreren Türmen verstärkt. 1585 Grenzziehung zwischen Malmkrog und Birthälm. 1667 Visitation des Laßler Kapitels durch Bischof Adami und Pfarrer Baußner. 1688 unter der Sakristei wird die Krypta eingerichtet. In der Krypta sind Fürst Michael Apafi mit Gemahlin, Sohn und Schwiegertochter beigesetzt. 1727 Verkauf von katholischen Meßgewänder, für Positiv Kauf. 1753 im Dorf leben einvernehmlich katholische und evangelische Gläubige. 1775 Rechtsstreit um Malmkrog wird durch Hofentscheid zugunsten der Familie Bethlen dargelegt. 1792 Reparatur an der Decke des Mittelschiffes. 1848 Bauernaufstand. Zerstörung herrschaftlicher Gebäude. 1882 Die Fresken werden teilweise übertüncht. 1913-1914 werden die Wandmalereien freigelegt und Reparaturen an der Kirche durchgeführt. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Quelle: Zusammenfassung der unter Literatur angegebenen Dokumente. | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Änderungshistorie dieser Webseite | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 02.05.2023 [SD] | |||||||||||||||||||||||||||||||