|

927

|

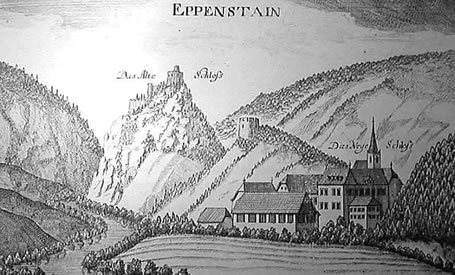

Das Kärntner Herzoggeschlecht der Eppensteiner hat Besitzungen im Aichfeld. Wahrscheinlich wurde schon zu dieser Zeit eine erste Wehranlage errichtet. Damit wäre Eppenstein eine der ältesten Burgen in der Steiermark.

|

|

1122

|

Mit dem Tod Heinrichs III. von Kärnten erlischt das Geschlecht der Eppensteiner. Dadurch geht die Burg, mit all ihren Gütern, an die neuen Traungauer Landesfürsten.

|

|

1135

|

Lantfried von Eppenstein, einer der vornehmsten Ministerialen, wird in mehreren Urkunden erwähnt.

|

|

1160

|

Die Burg Eppenstein wird erstmals selbst urkundlich als "Castrum Eppenstein" erwähnt.

|

|

1240

|

Nach dem Aussterben dieses Zweiges des Geschlechtes fiel Eppenstein an die verwandten Wildoner.

|

|

1268

|

Anlässlich der Adelsverschwörung besetzt König Ottokar II. die Burg mit seinen böhmischen Söldnern.

|

|

1276

|

Herrand von Wildon erobert seine Burg zurück und soll dabei 17 Böhmen mit eigener Hand erschlagen haben. Nach ihm folgte Ulrich von Wildon, der sich manchmal auch von Eppenstein nannte.

|

|

1292

|

Anscheinend nimmt Ulrich von Wildon-Eppenstein nicht an dem Adelsaufstand gegen den Herzog teil, da er all seine Güter behalten darf.

|

|

1302

|

Nach dem Tod des Vaters ist auch der Sohn Wulfing von Wildon-Eppenstein gestorben und die Burg geht wieder an den Landesfürsten. Ab nun werden verschiedene Burggrafen eingesetzt.

|

|

1348

|

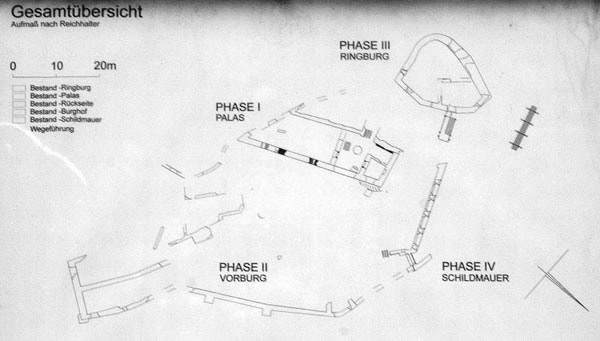

Die Burg wird an Paul Ramung verliehen, der sie ausbaut und vergrößert.

|

|

1478

|

Andree von Teufenbauch übernimmt gegen ein Pachtzins die Verwaltung.

|

|

1480

|

Die Türken ziehen an der mittlerweile stark befestigten Burg vorbei.

|

|

1481

|

Nach dem Tod von Andree übernimmt der Bruder Georg von Teufenbach die Verwaltung. Vermutlich wg. Erbstreitigkeiten lässt er seine eigene Schwester auf der Burg einkerkern.

|

|

1482

|

Ein Angriff der Ungarn schlägt fehl. Doch im nächsten Jahr gelingt es ihnen Eppenstein einzunehmen. Dadurch wird auch die eingekerkerte Schwester befreit.

|

|

1484

|

Ein Versuch der kaiserlichen Truppen, die Burg wieder einzunehmen, schlägt fehl. Doch auch die Bestrebungen der Ungarn, die belagerte Burg mit Lebensmitteln und Munition zu versorgen, misslingen.

|

|

1489

|

Nach mehreren Jahren Kleinkrieg konnten die Ungarn anscheinend vertrieben werden und es wird ein Verwalter eingesetzt.

|

|

1509

|

Hans von Teufenbach übernimmt für knapp 30 Jahre die Verwaltung. Anschließend wird Eppenstein von Stefan und Lukas Graswein abgelöst.

|

|

1537

|

Durch einen Brand und zuvor durch ein Erdbeben wird die Festung schwer beschädigt.

|

|

1583

|

Als der Hofvizekanzler Wolfgang Schranz die Bewilligung zur Ablöse erhält, wird Burg Eppenstein bei einer Besichtigung bereits als baufällig (in „Abödung“ gekommen) beschrieben.

|

|

1589

|

Die von der Regierung zur Instandhaltung bewilligten Gelder, werden größtenteils für den Ausbau des Meierhofes verwendet. Somit entsteht am Fuße des Burgberges Schloss Neueppenstein.

|

|

1608

|

Eppenstein wird an den Pfandbesitzer Maximilian von Schrottenbach verkauft. Die neuen Besitzer wohnen aber selbst nicht mehr auf der Burg und so begann der Verfall.

|

|

1663

|

In einer Beschreibung wird die Burg Eppenstein "das auf dem Perg liegende ruinierte alte Gschloß" genannt und der weitere Verfall schreitet rasch voran.

|

|

1958

|

Gründung des Burgvereins Ruine Eppenstein. Bis Mitte der Siebzigerjahre erste Sicherungsmaßnahmen durch freiwillige Helfer (Baum- und Strauchrodungen, Errichtung von Aufstiegshilfen usw.).

|

|

1975

|

Josef Diethard jun. übernimmt als Obmann den Burgverein. Die Instandhaltung der Aufstiegshilfen, das Offenhalten des Geländes sind permanenter Auftrag und Inhalt der Vereinsarbeit.

|

|

Quelle: Zusammenfassung der unter Literatur angegebenen Dokumente.

|

BURG EPPENSTEIN | BURG ALT-EPPENSTEIN

BURG EPPENSTEIN | BURG ALT-EPPENSTEIN